L’IA Ange ou Démon ? Les puissances de l’invisible sont de retour

L’IA promet de faire advenir l’humain augmenté et de soigner les malades, de se substituer aux vivant•es et de faire parler les défunt•es. Jusqu’à vaincre la mort elle-même ? C’est une révolution métaphysique en même temps qu’un bouleversement technologique. Ces IA changeront notre façon de croire et de créer, de transmettre et d’aimer. Pour le meilleur et pour le pire. Une chronique par Laurence Devillers.

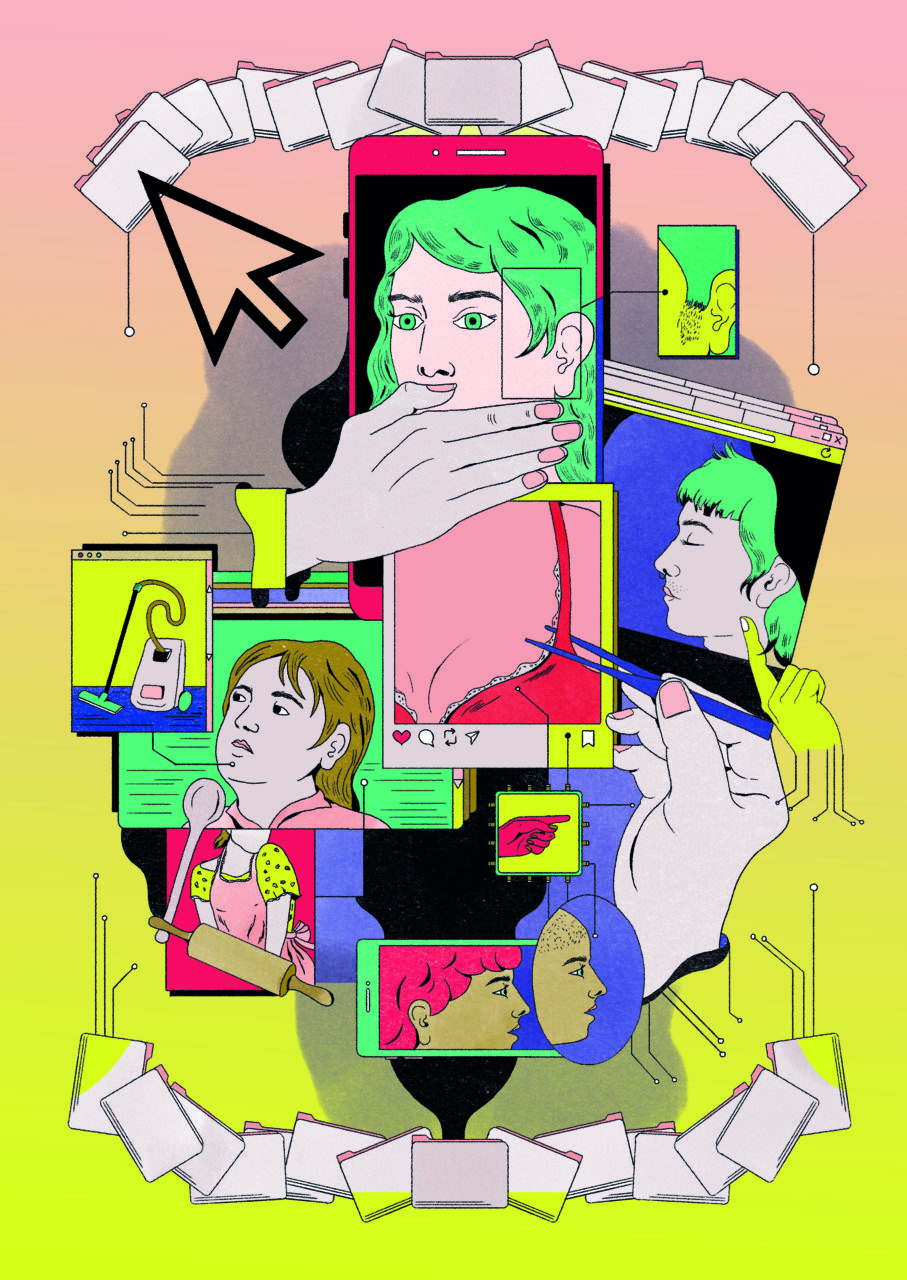

L’IA, ANGE OU DÉMON ? Ce questionnement que j’ai souhaité mener présente une réflexion à la fois philosophique, technologique et éthique sur l’IA dans nos vies. Cela développe l’idée selon laquelle l’IA ne se contente pas d’être un outil performant : elle incarne un véritable tournant civilisationnel, au croisement du progrès scientifique et des mythes fondateurs de l’humanité. L’IA, en promettant l’être humain augmenté, la résurrection des morts numériques, voire la conquête de la mort elle-même, nous propulse dans un imaginaire quasi religieux, où la technique se substitue aux forces spirituelles et métaphysiques. Loin d’être neutre, cette évolution soulève des questions existentielles profondes : qu’est-ce que l’humain, s’il peut être simulé ? Où s’arrête la vie, si l’on peut « faire parler » les morts ? Cette redéfinition des limites de l’humain s’inscrit dans une continuité historique avec les récits de Prométhée, Frankenstein ou le Golem. Malgré des performances impressionnantes, l’IA ne possède ni conscience, ni intention, ni émotion.

Hors de contrôle

Pourtant, les progrès en matière de simulation conversationnelle et d’apparence anthropomorphe risquent de brouiller la frontière entre le réel et l’artificiel, rendant la distinction entre humain et machine de plus en plus

floue. C’est un défi majeur pour la société, notamment en matière de responsabilité, de relations sociales et de manipulation. L’évocation des mythes met en lumière la manière dont nos imaginaires façonnent notre rapport à l’innovation. La figure du démiurge moderne (le créateur d’IA) poursuit un rêve ancien : recréer la vie. Mais ce rêve s’accompagne toujours d’un risque : celui de perdre le contrôle. Les IA, bien que construites par des humain·es, peuvent engendrer des effets systémiques (désinformation, dépendance, inégalités) qui échappent à toute régulation. Ce parallèle entre récit mythologique et actualité technologique est une clé de lecture précieuse pour comprendre les peurs contemporaines.

« L'ÉVOCATION DES MYTHES MET EN LUMIÈRE LA MANIÈRE DONT NOS IMAGINATIONS FAÇONNENT NOTRE RAPPORT À L'INNOVATION. »

Réel versus virtuel

L’autre face cachée du discours techno-optimiste est l’empreinte écologique colossale des IA. Les infrastructures matérielles nécessaires à leur fonctionnement, data centers, métaux rares, refroidissement, consommation d’eau et d’énergie, sont souvent invisibilisées au profit d’un récit d’immatérialité (« l’IA est dans les nuages »). Cette contradiction entre le discours éthéré de l’IA et sa réalité polluante est un enjeu écologique crucial, encore trop peu débattu dans l’espace public. Enfin, une forme d’envoûtement numérique se met en place : la facilité d’usage de l’IA, alliée à la gratification immédiate qu’elle procure (dopamine), tend à nous détourner du monde réel, de la nature, du vivant. La société glisse progressivement vers une dépendance douce, nourrie de confort technologique et de divertissement continu. Ce constat invite à une réflexion urgente sur notre rapport au progrès : comment faire de l’IA un outil au service de l’humain, plutôt qu’un miroir déformant de ses pulsions ?

Ça vous plaira aussi

Article partenaire

Article partenaireNathalie Charbonniaud : « Prendre des décisions en conscience »